災害区分 豪雨

発災から死亡までの期間 3年以内

性別・年齢 男性・70歳代

死因 敗血症

死亡までの経緯等

発災前は定期的な通院をしていたが、体調は安定していた。

発災当日、豪雨による土砂崩れにより、自宅に土砂が迫ってきたため、同居家族とともに小学校の体育館に避難。館内は冷房設備がなく、30度を超える状況だった。7日後、冷房施設等の整った別の避難所へ移動した。

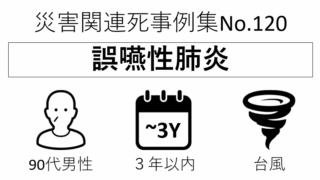

発災翌日から約4か月間は、避難所又は仮住宅から連日自宅へ通い、復旧作業を行っていた。発災から約20日後に頻脈が起こり受診したところ心房粗動と診断され、除細動措置を受けた。その後も下血による倦怠感、食欲不振といった症状が続き、大腸多発憩室炎、炎症性ポリープと診断された。発災から約8か月後、自宅で心原性脳塞栓症(脳梗塞)を発症し緊急入院となった。手術から約2か月後、脳梗塞の後遺症による誤嚥性肺炎等の炎症の多発により容体が急変し、発災から約1年3カ月後、敗血症のため死亡した。

発災前は体調が安定していたが、避難生活や高温環境での復旧作業等により、心原性脳塞栓症の発症に至り、後遺症による誤嚥性肺炎が引き起こした敗血症が死因である。これらの症状を引き起こしたのは避難所生活及び復旧作業による心身への負担が原因であると推測され、死亡と災害との間に相当因果関係があると認められた。

脳血管障害・脳卒中とは

脳血管障害(脳卒中)には、脳の血管が詰まる脳梗塞と脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります。いずれも高血圧が最大の原因です。

高血圧が長く続くと、動脈硬化が進行し、やがて脳の血管が詰まって脳梗塞になります。高血圧の程度が強い場合、脳の血管が破れて脳出血になったり、また脳の血管の一部分に動脈瘤ができて破裂してくも膜下出血になります。これらの病気を脳血管障害(脳卒中)といいます。

脳血管障害(脳卒中)の種類

脳梗塞になると、血管が詰まった部分の先の脳細胞には血液が送られなくなります。

脳出血では、脳の中に出血して血の固まりができます。日本人の場合、脳の深い部分にある、被殻や内包、放線冠、視床などに向かう細い血管が詰まったり出血しやすく、その結果、脳梗塞、脳出血いずれの場合でも、脳細胞が壊れ、意識がなくなったり、半身まひや言語障害、さらには認知機能低下などの症状が現れます。

くも膜下出血ではまひは少なく、激しい頭痛や意識障害が突然起こります。脳梗塞や脳出血では、初期に適切な治療を開始すれば、後遺症なく治ることもあり、またリハビリでかなり回復することも多くなっています。しかし、残念ながら他の多くの場合は、半身不随や認知症が残ったり、寝たきりになったり、あるいは亡くなる危険が高い病気です。

また、心房細動という不整脈を持っている人では、心臓の中に血栓(血液の固まり)ができやすく、それが脳に飛んで脳梗塞を起こすことがあります。これを脳塞栓と言います。心房細動のある人では脳梗塞になる確率が2~7倍ほど高くなります[1]ので、健診などで心房細動があると言われたら、必ず治療を受けてください。自分で脈を触れて、不規則に打つような脈がある場合には、医療機関に相談してください。

脳血管障害(脳卒中)の危険因子

脳梗塞を発生させる危険因子には、高血圧、不整脈(心房細動)、糖尿病、喫煙、肥満などがあります[1]。この中でも、高血圧が特に重要で、高血圧が完全に予防できれば、日本人の脳卒中は今よりも約半分に減ると考えられています[2]。メタボリックシンドロームも脳梗塞の危険因子の一つです。

脳出血やくも膜下出血の場合は、高血圧、喫煙、飲酒が発生に関連する要因です。脳出血の場合は、コレステロール値の異常低値(低栄養)も発生に関与します。

脳血管障害(脳卒中)の症状

脳卒中の症状は突然現れることが多いのですが、頭痛、めまい、舌のもつれ、手足のしびれなどの前ぶれ症状が起こることもあります。典型的な症状は、片方の手足が動かなくなったりしびれる、顔の半分が動かなくなったりしびれる、ろれつがまわらなかったりうまく言葉を発することができない、という、「腕」「顔」「言葉」の症状です[3]。こうした症状が現れたら、様子を見てはいけません。事は1分1秒を争います。すぐに救急車を呼んで、検査を受ける必要があります。

特に、近年は血栓を溶かす治療薬であるrt-PA(遺伝子組み換え組織型プラスミノゲン・アクチベータ)を用いた経静脈的線溶療法や、カテーテルを用いた経動脈的血行再建療法が普及しており、これによって脳梗塞が完治する可能性が高くなっています[1]。しかし、この治療は症状が出てからすぐに行わないと効果がありません。目安は線溶療法で4時間半以内、血行再建療法で6時間以内とされていますが、現在治療できる時間を拡大する努力がなされています。現時点では、どこの医療機関でもこうした治療ができるわけではありませんが、こうした治療ができる医療機関は増えてきています。「腕」「顔」「言葉」に異常があったら、すぐに救急車を呼んでください。

しかし、治療をしても完治しないことや、発見が遅れて治療がうけられないことも未だ多くあります。脳卒中は、一度なってしまうと後遺症が残る可能性の高い病気ですので、ならないように予防することが大切です。

脳血管障害(脳卒中)の予防

脳卒中の最大の原因は、高血圧です。高血圧の最大の生活習慣要因は、食塩の過剰摂取です。日本人は食塩摂取の多い民族ですので、脳卒中予防のためにまず行うべきことは、減塩です。

また太っていて血圧が高い人は、特定保健指導などを利用して減量すると、血圧が下がる可能性が高いといえます。たばこは、がん、心臓病、脳卒中、COPD(慢性閉塞性肺疾患)のすべてのリスクを高めます。たばこを吸っている人は、やめましょう。大量飲酒も脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の全てのリスクを高くすることがわかっています。

一方、予防につながる食べ物としては、野菜や果物、大豆製品があります。ウォーキングなどの軽い有酸素運動で血流をよくすることも効果的です。そして、高血圧や糖尿病、メタボリックシンドロームを早期発見するために、年に一度は必ず健診を受けましょう。高血圧や糖尿病、心房細動、メタボリックシンドローム、脂質の異常がある人は、保健指導や治療を受けて健康管理を続けてください。