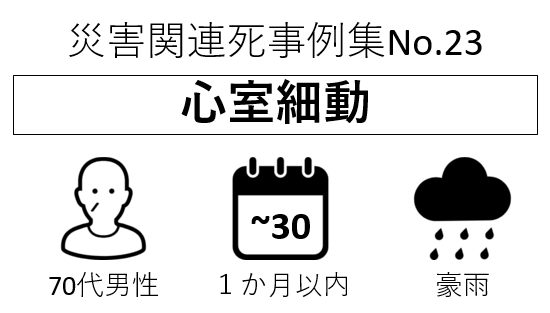

災害区分 豪雨

発災から死亡までの期間 1か月以内

性別・年齢 男性・70歳代

死因 心室細動

死亡までの経緯等

被災前は、心房細動、脳梗塞のため入院・手術歴があり、また、糖尿病のため内科を定期的に受診していたが、週2日程度の畑仕事ができるほど症状は安定しており、特段、医師、家族等に体調不良を訴えることもなかった。

発災時、自宅には被害はなかったが、自身が管理している市外の耕作地が災害により崩れ、その土砂が附近の民家の進入路に堆積したため、通行の支障となった。発災から約20日後、猛暑の中、耕作地から崩れた土砂の撤去や土留め設置による復旧作業を行った。作業後に帰宅し、夕食後、クーラーの効いた部屋で横になったが、大きないびきを3回かいた後、呼吸をしなくなり、異変に気付いた家族が救急車を呼び、救急搬送されたが心室細動のため死亡した。死亡の要因として、熱中症の疑いがあるとの診断内容である。

持病がありながらも、畑作業ができる程度に症状が安定している中で、災害により、やむを得ず高温の中で身体的負担を伴う道路及び畑の復旧作業を行わざるを得ない状況であったことが認められ、その作業から帰宅して数時間のうちに、心室細動により死亡したことからすると、災害復旧作業により熱中症や心筋梗塞が生じて身体に過剰な負荷がかかったことが影響したと推測され、死亡と災害との間に相当因果関係があると認められた。

狭心症・心筋梗塞などの心臓病(虚血性心疾患)とは

虚血性心疾患には、狭心症や心筋梗塞があります。

狭心症は動脈硬化などによって心臓の血管(冠動脈)が狭くなり、血液の流れが悪くなった状態です。主に歩行などの動作をしているときに、胸を圧迫されるような痛みの発作が繰り返し起こり、数分以内におさまります。発作が起きたときには、冠状動脈を拡張する作用を持つニトログリセリンを舌下服用するとおさまります。

狭心症はなんらかの動作中に起こることが多いのですが、安静時に冠動脈のけいれんが起こり、狭心症の発作が起こる場合もあります(冠攣縮性狭心症)。

一方、心筋梗塞は、動脈硬化によって心臓の血管に血栓(血液の固まり)ができて血管が詰まり、血液が流れなくなって心筋の細胞が壊れてしまう病気です。胸に激痛の発作が起こり、呼吸困難、激しい脈の乱れ、吐き気、冷や汗や顔面蒼白といった症状を伴うことがあります。痛みは20分から数時間にわたることもあります。激痛は胸だけでなく、胃のあたりや腕、肩などにも起こることがあり、これを放散痛と言います。心臓の血管が一瞬で詰まると、突然死することもあります。

狭心症や心筋梗塞が疑われる場合、心臓カテーテル検査を行って、狭くなっているところや詰まっているところを見つけ、その部位で風船を膨らませて血管を拡張させるPTCA(経皮的冠動脈形成術)や、さらにその部位にステントという器具を入れて固定する治療がよく行われます。また、冠動脈バイパス手術が行われる場合もあります。

虚血性心疾患の予防

虚血性心疾患の3大危険因子は、喫煙・LDLコレステロールの高値・高血圧です。またメタボリックシンドロームも危険因子の一つです。

健康診断でこれらを早めに見つけることが重要です。生活習慣では、喫煙のほか、動物性の油に多く含まれる飽和脂肪酸のとりすぎ、お酒の飲み過ぎ、食塩のとりすぎ、運動不足、ストレスが虚血性心疾患のリスクを高くします。一方、魚や野菜、大豆製品には、虚血性心疾患を予防する働きがあります。