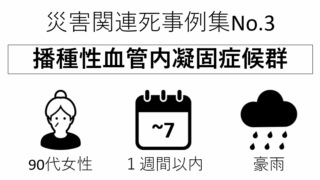

災害区分 豪雨

発災から死亡までの期間 6か月以内

性別・年齢 女性・70歳代

死因 慢性心不全

死亡までの経緯等

発災前から循環器系の既往がありペースメーカーを留置していた。また、心不全を発症していたが、投薬治療等により症状は改善されており、日常生活では歩行や入浴に部分的な介助を受けて、在宅生活をしていた。

ショートステイ利用中の施設が浸水による被害を受けて被災。施設内でスタッフの支援のもと垂直避難を行った。翌日、仮設避難所に移動し、夕方、親族宅に移る。自宅周辺の冠水や断水が解消したため約2週間後に、自宅に戻る。

帰宅から20日後、うっ血性心不全等のため入院。約2週間後に心不全の症状が改善し退院するが、退院から3日後に尿路感染症等のため再入院。約2週間後、循環器障害・食欲低下・意欲低下等により全介助を要する状態となり、リハビリ目的に転院する。転院から約2か月半後に、食思低下・心機能悪化が進行し,循環器機能低下から体内の酸素量が低下し、慢性心不全で死亡。

被災による強い心理的負担や避難行動による身体的負担、環境の変化が、一連の疾病の発症を招き、慢性心不全での死亡につながったものと推測され、死亡と災害との間に相当因果関係があると認められた。

被災地での健康を守るために(厚生労働省)

1.生活・身の回りのことについて

(2) 水分について

[1] 水分の確保

- 様々なストレスや、トイレが整備されないことが原因で、水分をとる量が減りがちです。また、気温が高いときには脱水状態になりやすいので、こまめに水分をとりましょう。特に高齢者は脱水に気付きにくく、こうした影響を受けやすく、尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、しっかりと水分をとるようにしましょう

2.病気の予防

(5)心身の機能の低下予防

慣れない避難所や仮設住宅の生活では、体を動かす機会が減ることで、特に高齢者の場合には、筋力が低下したり、関節が固くなるなどして、徐々に「動けなく」なることがあります。

また、動かないでいると、だんだん心が沈んできて「3.こころのケア」にあるような症状が出てしまうこともあります。

身の回りのことができる方は、なるべく自分で行ったり、可能な作業に参加したりしてください。

声をかけ合って、積極的に体を動かすようにしましょう。

3.こころのケア

今回の地震のように大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても誰でも、不安や心配などの反応が表れます。まずは休息や睡眠をできるだけとるようにしましょう。

これらの不安、心配の多くは時間の経過とともに回復することが知られています。

不安や心配を和らげる呼吸法として、「6秒で大きく吐き、6秒で軽く吸う、朝、夕5分ずつ」行う方法もあります。実践してみましょう。

しかし、

1)心配で、イライラする、怒りっぽくなる

2)眠れない

3)動悸(どうき)、息切れで、苦しいと感じる

などのときは無理をせずに、まずは身近な人や、専門の相談員に相談してみましょう。

また普段からお互いに声を掛け合うなど、コミュニケーションを取るなどしてこころのケアをすることが大切です。