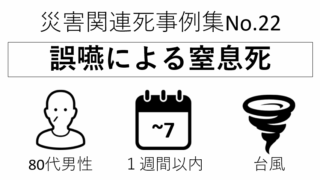

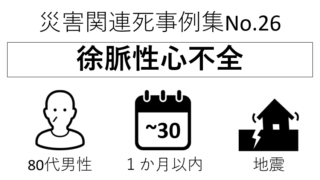

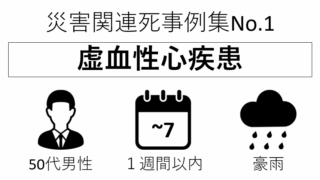

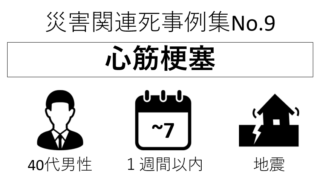

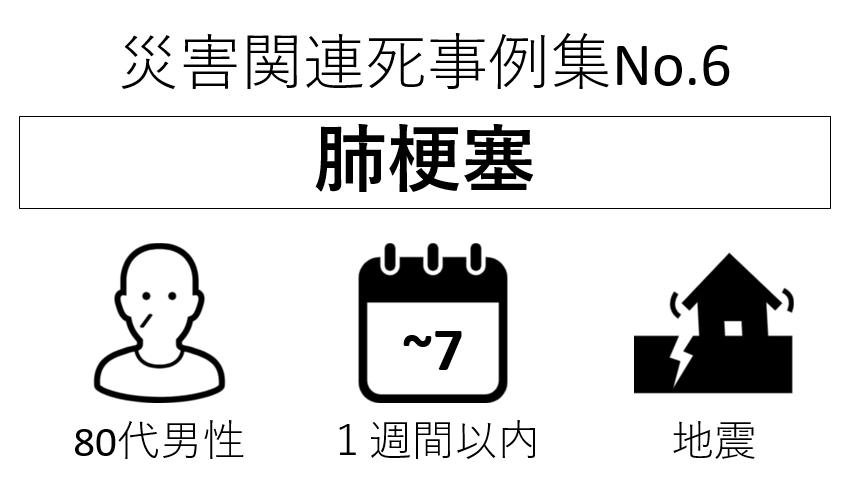

災害区分 地震

発災から死亡までの期間 1週間以内

性別・年齢 男性・80歳代

死因 肺梗塞

死亡までの経緯等

約3年前から降圧剤を服用し、月に1回市内の病院に通院しているほかは、日常生活に支障はなかった。

発災後、別世帯の長男夫婦と一緒に車で避難し、一晩中、座った状態で眠れずにいた。日中は自宅に戻り、自宅の片づけを行ったが、再度強く揺れた際、再び長男夫婦と一緒に車で避難し、車中泊を続けた。車内に布団を敷く等の工夫を行うが、効果は低かった。次の日以降も余震が続くため車で避難。横にならず、助手席のシートを倒して就寝していた。

被災5日後の早朝、車外で倒れているところを同じ場所で避難している者が発見し、緊急搬送されるも肺梗塞により死亡した。

車中泊による避難生活が身体的・精神的に負担となって肺梗塞により死亡したと推認されることから、死亡と災害との間に相当因果関係があると認められた。

肺梗塞

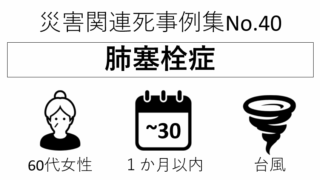

深部静脈血栓症/肺塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)とは

○ 車中で寝泊まりするなど、長時間足を動かさずに同じ姿勢でいると静脈に血の固まり(深部静脈血栓)ができ、この血の固まりの一部が血流にのって肺に流れて、肺の血管を閉塞してしまう(肺塞栓症)ことにより、生命の危険を生じる可能性がある病気です。

○ 大腿から下の脚に発赤、腫脹、痛みが出現したり、胸痛、息切れ、呼吸困難、失神等の症状が出現したりします。

○ 高齢者、下肢静脈瘤、下肢の手術の既往、骨折等のけが、がん(悪性腫瘍)、深部静脈血栓症・心筋梗塞・脳梗塞等の既往、肥満、経口避妊薬の使用、妊娠中または出産直後、生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症等)がある方は、特に注意する必要があります。

○ 災害やその避難生活による種々の環境で、この病気がより発生しやすくなるとの指摘が

あります。

予防について

○ 長時間同じ(特に、車内等での窮屈な)姿勢でいることは避ける。

○ 歩くなど、足を動かす運動を行う。

○ 適度な水分を取る。

この病気が疑われる場合の対応について

○ 歩行時の息切れ、胸の痛み、一時的な意識消失、あるいは片側の足のむくみや痛みなどが出現した場合には、早急に医療機関を受診してください。