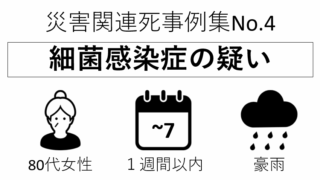

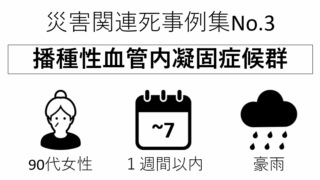

災害区分 豪雨

発災から死亡までの期間 3年以内

性別・年齢 女性・90歳代

死因 肺炎

死亡までの経緯等

発災前は治療中の疾病はなく、身体機能がやや低下していたが概ね日常生活は自立していた。

発災時は自宅にて垂直避難を行ったが、屋根に上がった際に雨に濡れ、体が冷えて震えていた。ボートで救出された後、小学校へ避難したが発熱があり、立ち上がることも食事を摂ることもできなかった。2日後には自宅に戻ったが、被災から約2週間後に誤嚥性肺炎、脱水等のため入院。脱水や腸閉塞の治療を行うも廃用症候群となり、在宅生活が困難となったため、療養型病棟にて療養を継続していたが、被災から約12か月後に肺炎を発症し死亡した。

被災により脱水や腸閉塞を発症し入院したが、腹痛等のため離床やリハビリが困難となったため廃用症候群に至り身体機能の低下を招き、肺炎に罹患し死亡したと認められることから、死亡と災害との間に相当因果関係があると認められた。

被災地での健康を守るために(厚生労働省)

1.生活・身の回りのことについて

(2) 水分について

[1] 水分の確保

様々なストレスや、トイレが整備されないことが原因で、水分をとる量が減りがちです。また、気温が高いときには脱水状態になりやすいので、こまめに水分をとりましょう。特に高齢者は脱水に気付きにくく、こうした影響を受けやすく、尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、しっかりと水分をとるようにしましょう

2.病気の予防

(6)歯と口の清掃(口腔ケア)・入れ歯

避難生活では、水の不足等により、歯・口・入れ歯の清掃がおろそかになり、食生活の偏り、水分補給の不足、ストレスなども重なって、むし歯、歯周病、口臭などが生じやすくなります。特に高齢者では、体力低下も重なり、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症を引きおこしやすくなります。

できるだけ歯みがきを行い、歯みがきができない場合でも、少量の水でできるうがい(ぷくぷくうがい)を行いましょう。また、支援物資には菓子パンやお菓子も多いですが、食べる時間を決めるなどして、頻回な飲食を避けるようにしましょう。

入れ歯の紛失・破損、歯の痛みなどで食べることに困っている方は、避難所の担当者や歯科医師等に相談しましょう。